一見ただ鉄板を切り抜いて丸めだけのようにみえる無煙炭化器。実は放置竹林の整備で竹の処分をするときや剪定した枝を処分するときに大活躍するのです。

今回は無煙炭化器を安全にご使用いただく方法をご紹介します。

無煙炭化器とは

無煙炭化器は金属製で底が抜けているボウルのような形をしており、この器の中に竹や剪定した枝を入れて燃やすことで簡単に炭をつくることができます。

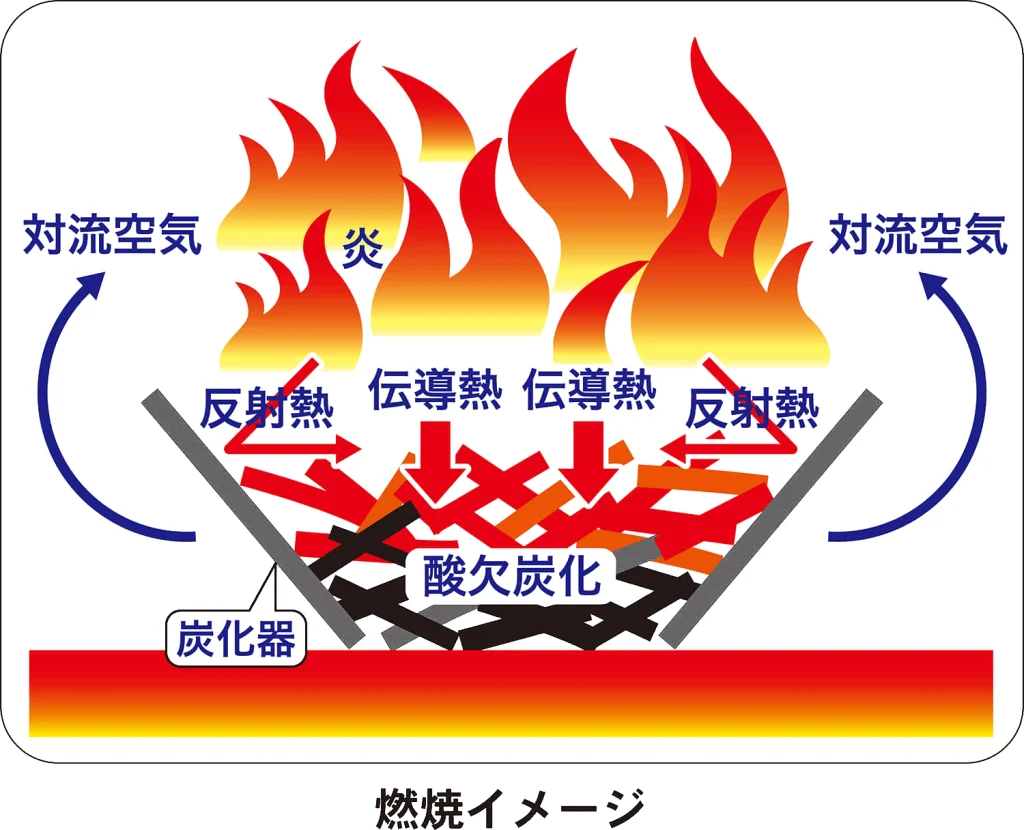

独自の形状は縁で渦を巻くように燃焼する特徴的な対流燃焼を発生させます。

この対流燃焼により外に出ようとした未燃焼ガス(煙)が再度引き込まれ再燃焼することにより煙が少なくなるのです。

また、この対流燃焼にステンレスの反射熱も加わって、器の中が800℃~900℃の高温状態となることにより、炭が短時間で大量に生成できます。

選べる3サイズ

無煙炭化器は大(M150)、中(M100)、小(M50)の3サイズ展開で用途や炭材の量に合わせてお選びいただけます。

無煙炭化器の使用方法

主な炭材・用意するもの

主な炭材は枯竹、剪定枝等の枯枝などです。十分に乾燥させたものを使います。

安全に作業するために燃え落ちた炭材を拾う火ばさみや消火用の水を用意します。

準備

炭化器を火災の心配のない広い場所に設置します。(土の上が望ましいです)

下から空気が入ると下から灰になってしまうため、空気が入らないように土で隙間を埋めます。

着火

燃えやすい炭材を組み、段ボール等に火をつけて投入します。

器内の温度が低い着火時は若干煙が出ますが、炎に勢いが出てくると煙がなくなります。

燃焼・炭化

十分に炎の勢いが出てきたら、ある程度の量の炭ができるまで炭材を投入し続けます。

生の炭材を投入したり一度に大量の炭材を投入すると器内の温度が下がり、煙が発生します。

消火

炎が熾火(おきび)になって落ち着いてきたら、燃え残りが残っている場合があるためスコップでかき混ぜます。

炎が消えてから蓋を閉め、密閉させるために蓋の縁に土を被せます。この状態で一晩置きます。

(蓋がない場合は水をかけて完全に消火します。)

炭化完了

しっかり炭化しました。

火が着きやすい炭なのでその後の取り扱いにも十二分に気を付けてください。

燃えやすい袋に入れたり、燃えやすい物の近くで保管しないようにしてください。

注意事項

- 風の強い日は作業を控えてください。

- 火災の心配のない広い場所で作業を行ってください。

- 燃やしている最中に炭化器から炭材が落ちることがありますので、作業中は目を離さないようにしてください。

- 作業中は炭化器が高温になりますので、火傷に注意してください。

関連機器でさらに便利に!

NO焼き(のやき)台

野焼きはダメ→「NO焼き」台です(笑)

直火を扱えない場所や地面を傷めたくないときに活躍する台です。

砂を入れることで遮熱し地面を傷めにくくします。

火消し蓋

今回の記事でご紹介した消火する際に使用する蓋です。

無煙炭化器と同様、大中小の3サイズがあります。

(写真はM100(中サイズ)の火消し蓋)

まとめ

今回は無煙炭化器の使用方法をご紹介しました。

製品やご使用方法でご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

この記事の内容は動画でもご覧いただけます。

是非こちらもチェックしてみてくださいね。